医学资讯

医学资讯

2021-11-05

2021-11-05

提到血液肿瘤,大家往往会想到白血病和淋巴瘤,然而对血液系统其他肿瘤却“鲜有耳闻”。多发性骨髓瘤就是其中一种,听起来陌生,却位居血液系统恶性肿瘤发病率的第二位,发病率1/10万,男女比例3:2。好发于老年人,年龄多在55-65岁。

该病病因不明。遗传、电离辐射、化学物质、病毒感染、抗原刺激等可能与骨髓病的发病有关。尽管发病机制尚不清楚,但对MM分子研究机制显示其是一种由复杂的基因组改变和表观遗传学异常所驱动的恶性肿瘤。

血液系统疾病中的"变色龙"

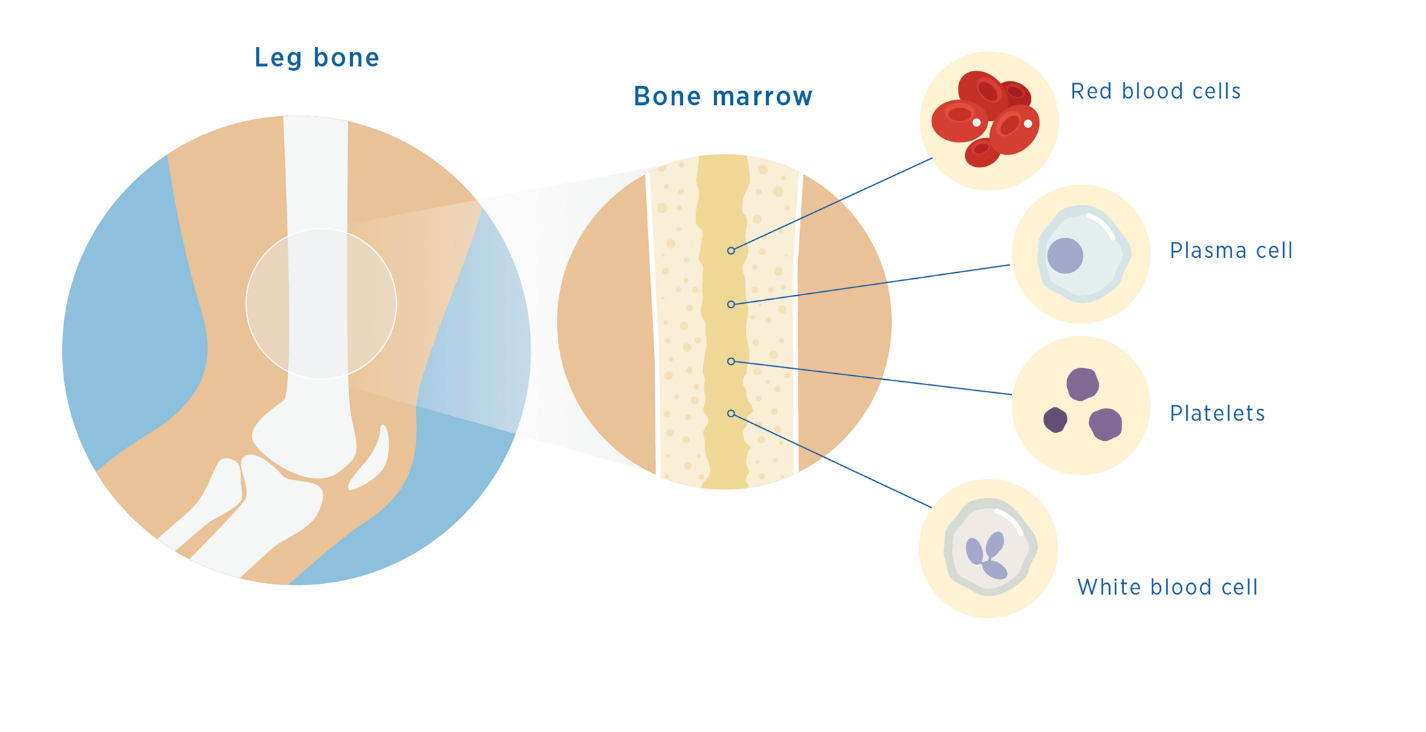

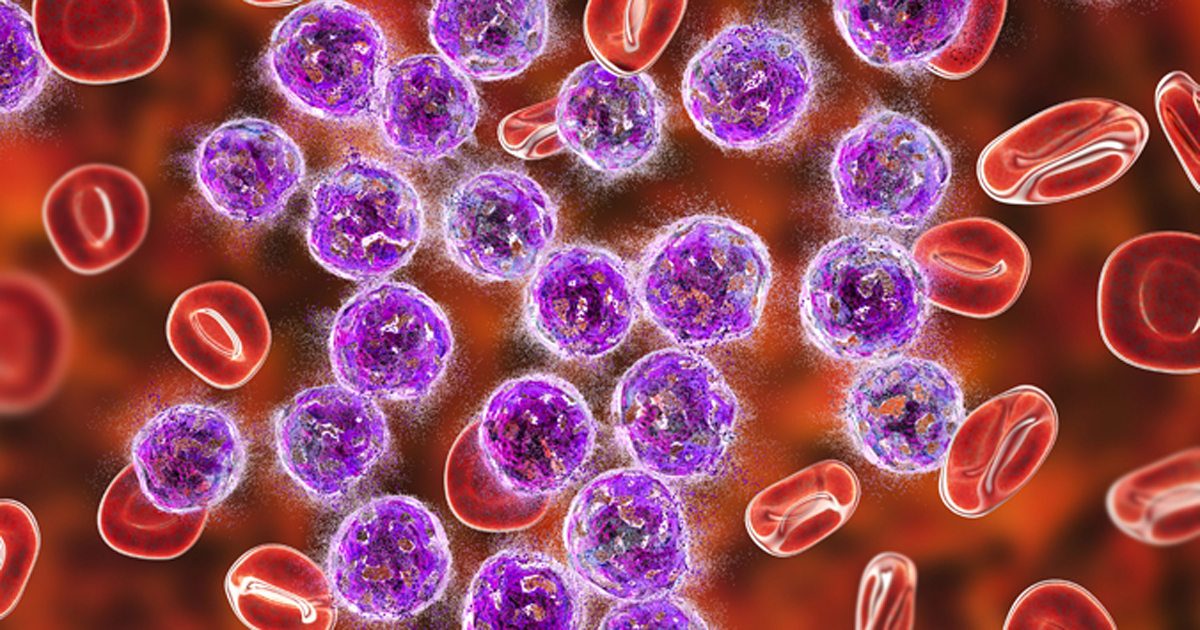

多发性骨髓瘤是一种起源于浆细胞的恶性肿瘤,正常的浆细胞负责生成对抗感染的抗体,而癌变的浆细胞则会在骨髓中大量增殖且不能正常工作,导致正常血细胞的生长受到抑制、出现贫血。甚至激活自身免疫,破坏肾脏、骨骼等重要脏器。

多发性骨髓瘤早期症状不明显,后期临床表现多样,易导致误诊、延误治疗。据统计,我国临床上几乎60%的多发性骨髓瘤会被误诊,住院人群中接近1/3的患者曾在其他科室就诊,可见多发性骨髓瘤误诊率很高,是恶性血液病中的“变色龙”。

多发性骨髓瘤有迹可循,四大核心症状:C、R、A、B

“C”代表的是血钙升高。人体内99%的钙存贮在骨骼中,骨髓瘤细胞破坏骨质,使骨里的钙释放到血液中,引起血钙升高。

“R”代表的是肾功能损害。由于骨髓瘤细胞分泌大量的M蛋白,对肾脏造成损害,化验可以发现尿蛋白阳性,白蛋白水平降低或肌酐升高。

“A”代表的是贫血。骨髓瘤细胞在骨髓中恶性增殖,不受控制,抑制了正常造血干细胞的增殖,导致红细胞数量减少,出现贫血。

“B”代表的是骨病。骨髓瘤细胞分泌一些细胞因子,这些因子可以溶解骨骼,使患者出现骨折疏松、骨折破坏、病理性骨折等。

中老年患者有以下症状者应警惕多发性骨髓瘤的可能

①不明原因的骨痛、全身疼痛、多发的骨质疏松或病理性骨折,尤其是伴有贫血和(或)血钙增高者;

②不明原因的水肿、持续蛋白尿和(或)肾脏功能异常而血压正常,尤其是伴有与肾功能异常程度不平行的贫血者;

③反复再发的感染,包括肺部感染、泌尿系统感染,经规范的抗感染治疗效果欠佳者;

④不明原因的贫血,尤其是伴蛋白尿者;

⑤不明原因的血沉增快、血钙增高,尤其是免疫球蛋白增高者;

⑥不明原因的肢体麻木者;

⑦不明原因的浆膜腔积液、肝脏肿大、心力衰竭者;

⑧无原发病灶的骨转移瘤者。

早发现、早就医是治疗关键

多发性骨髓瘤疾病的异质性造成了患者较高的误诊率、漏诊率,因此血液科联合肾内科、骨科、疼痛科、影像科等多个相关学科,开展多学科诊治模式(MDT),大大提高早期诊断率,缩短患者的诊断时间,减少并发症的发生,实现了精准治疗,减轻了患者的经济负担,延长了生存期。尽管在临床诊治中,多发性骨髓瘤往往是“犹抱琵琶半遮面”,但血液科医生总会寻得蛛丝马迹,抽丝剥茧,抓住真凶。

好医友指出,目前该病研发药物层出不穷,目前主流药物硼替佐米联合免疫调节剂、CD38单抗、自体造血干细胞移植等治疗使骨髓瘤完全缓解率提高到70%,确诊患者不必“谈癌色变”,相信未来更多新治疗靶点药物开发,多发性骨髓瘤最终将有望变成“可治愈的慢性疾病”。