医学资讯

医学资讯

2021-08-25

2021-08-25

慢性乙肝合理用药,这些知识你要知道~

乙型肝炎病毒(HBV)感染是指乙型肝炎表面抗原(HBsAg)和/或HBV脱氧核糖核酸(HBV DNA)阳性,是致肝硬化和肝癌等慢性肝病的主要原因。乙型肝炎(简称乙肝)是指由HBV感染引起的肝脏炎症性疾病。慢性乙型肝炎(CHB)是指由HBV持续感染6个月以上引起的慢性肝脏炎症性疾病。

乙肝抗病毒药物包括直接作用于病毒复制周期不同靶点的直接抗病毒药物(DAA)如核苷(酸)类似物(NAs)及免疫调节剂如聚乙二醇干扰素-α(PEG-IFN)。目前抗病毒治疗主要依据血清HBV DNA、丙氨酸氨基转移酶(ALT)水平和肝脏疾病严重程度,同时需结合年龄、家族史和伴随疾病等因素,综合评估疾病进展风险,决定是否需启动抗病毒治疗。

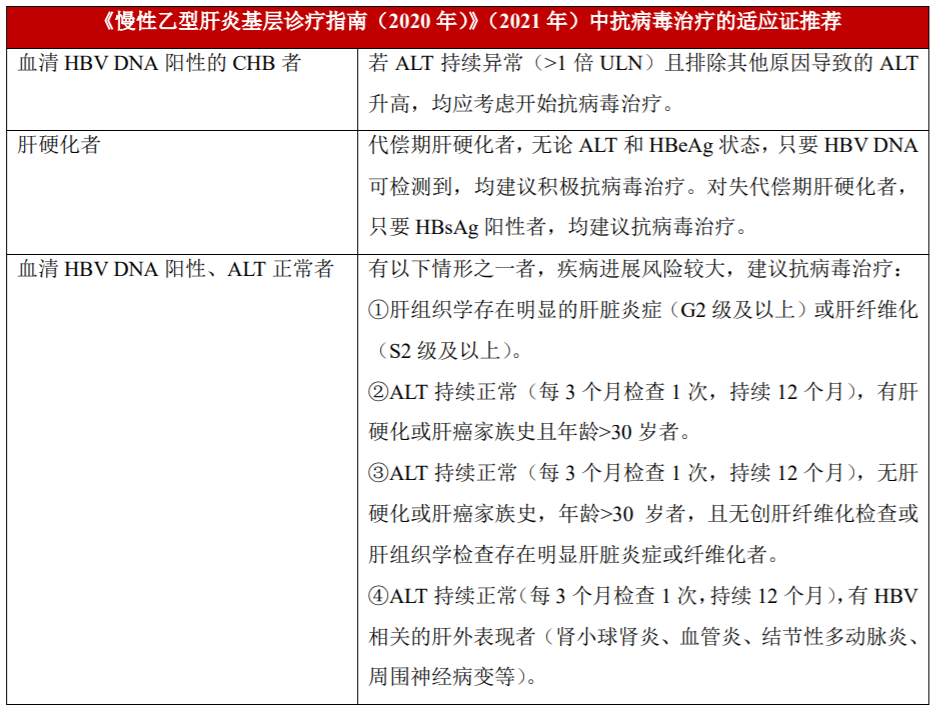

表1:慢性乙型肝炎抗病毒治疗适应证推荐

01、核苷(酸)类似物(NAs)

NAs可迅速抑制HBV复制,是目前CHB抗病毒治疗的主要药物,如拉米夫定(LAM)、替比夫定(LDT)、恩替卡韦(ETV)、克拉夫定(CLV)、恩曲他滨(ETB)、阿德福韦酯(ADV)、富马酸替诺福韦酯(TDF)、富马酸丙酚替诺福韦(TAF)。

其中ETV、TDF、TAF为首选的NAs,其可强效抑制病毒复制,改善肝脏炎症,安全性较好,总体的耐药率发生较低,长期应用可显著减低肝硬化并发症和HCC(肝细胞癌)的发生率,减低肝脏相关和全因死亡率。

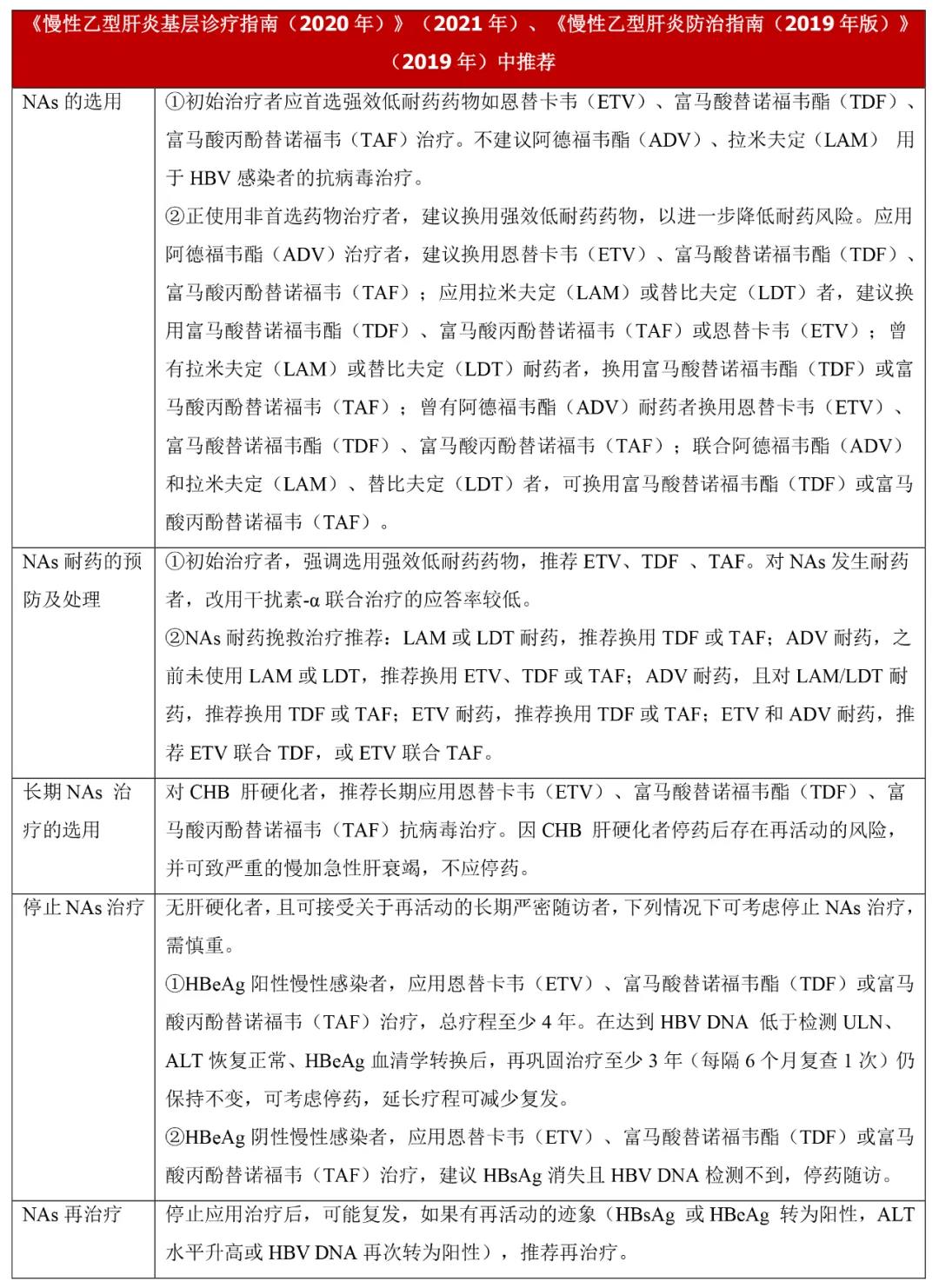

表2:NAs使用注意事项

注意事项:NAs相关不良反应主要包括肾功能不全(服用ADV或TDF)、低磷性骨病(服用ADV或TDF)、肌炎或横纹肌溶解(服用LDT或LAM)、乳酸酸中毒(服用ETV或LDT)与周围神经病(服用LDT或LAM)等。其他有头痛、腹泻、恶心等,一般建议对症处理。

使用NAs者,建议每3-6个月监测血常规、肝脏生物化学指标、HBV DNA定量、HBV血清学标志物和肝脏硬度值测定。对无肝硬化者建议每6个月1次腹部超声检查和AFP等,对有肝硬化者则建议最好每3个月1次;必要时做增强CT或增强MRI以早期发现HCC。服用TDF治疗者,每6-12个月监测1次血磷和肾功能。

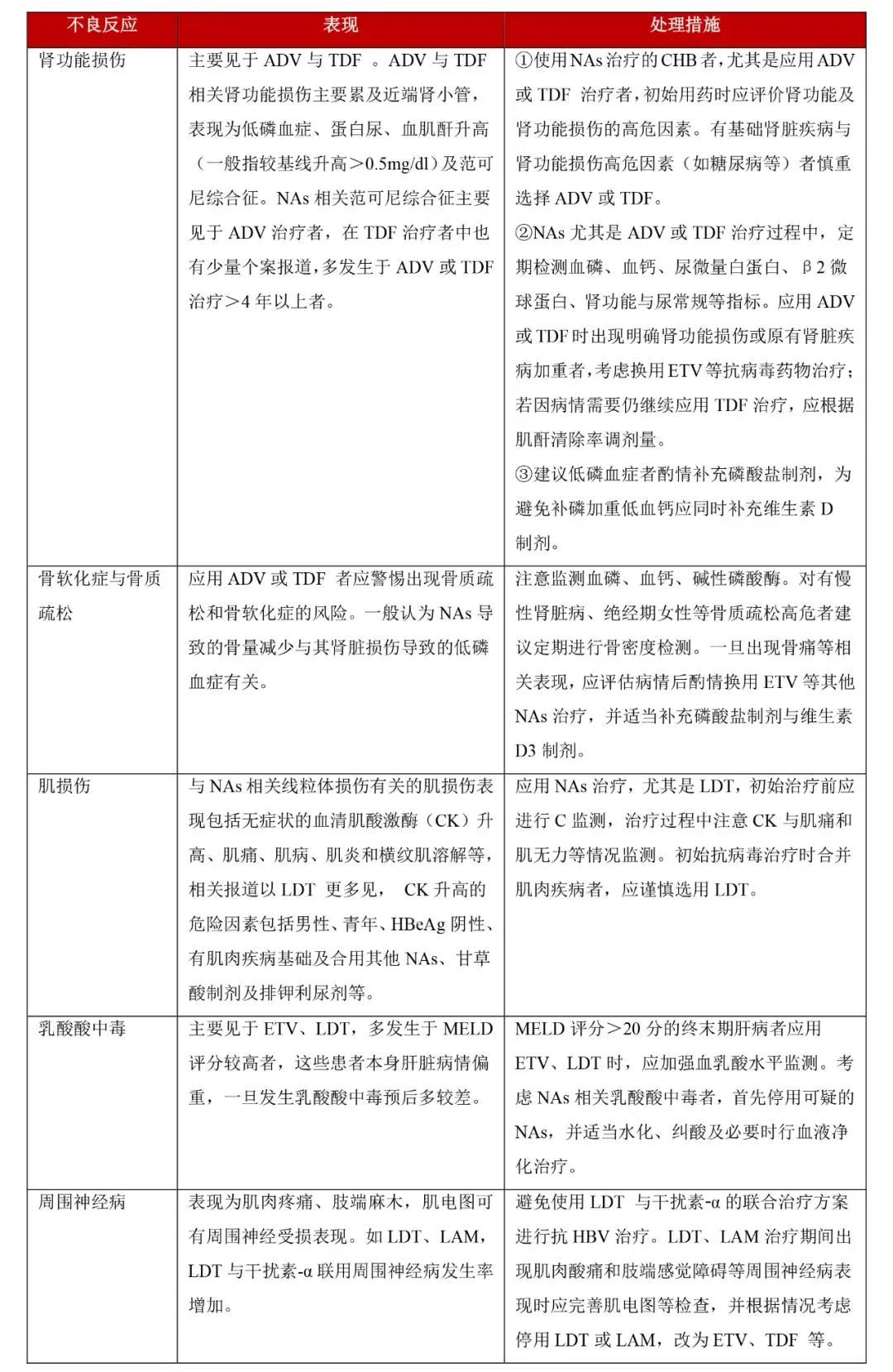

表3:NAs的不良反应及处理措施

若在治疗过程中出现HBV DNA定量较治疗中最低值升高>2 lg IU/ml,排除依从性问题后,需及时给予挽救治疗,并进行耐药检测。

02、免疫调节剂

如干扰素-α,有双重作用,即抗病毒、免疫调节作用。目前在我国已批准聚乙二醇干扰素(Peg-IFN-α)和普通干扰素(IFN-α)用于治疗CHB,前者仅需1周注射1次,可与NAs联用于乙肝的治疗,联合治疗药物选择包括DAA(如强效NAs ETV和TDF等)和免疫调节剂(如Peg-IFN-α)。

注意事项:常见不良反应有流感样症状、骨髓抑制(外周血细胞和血小板计数下降)、消化道症状(如恶心、呕吐、腹痛、腹泻、体重减轻、急性胰腺炎等)、甲状腺功能异常、糖尿病、神经精神异常、皮肤病变等。少数可引起严重不良反应如视网膜病变、间质性肺炎、自身免疫性溶血、严重精神性疾病、心血管并发症等。其他包括听力丧失和耳鸣、急性胰腺炎、肝肾损害、心脏损害、银屑病、白斑病、类风湿关节炎和系统性红斑狼疮综合征等。出现甲状腺疾病、糖尿病、银屑病、白斑病、类风湿关节炎和系统性红斑狼疮样综合征等时,严重者应停药。出现视网膜病变、间质性肺炎、听力下降、肾脏损伤、心血管并发症等,应停止干扰素治疗。

好医友指出,绝对禁忌证为妊娠或短期内有妊娠计划、精神病史(有精神分裂症或严重抑郁症等病史)、未控制的癫痫、失代偿期肝硬化、未控制的自身免疫病、严重感染、视网膜疾病、心力衰竭、慢性阻塞性肺炎等基础疾病;相对禁忌证为间质性疾病、甲状腺疾病、既往抑郁病史、未控制的糖尿病、高血压、心脏病。

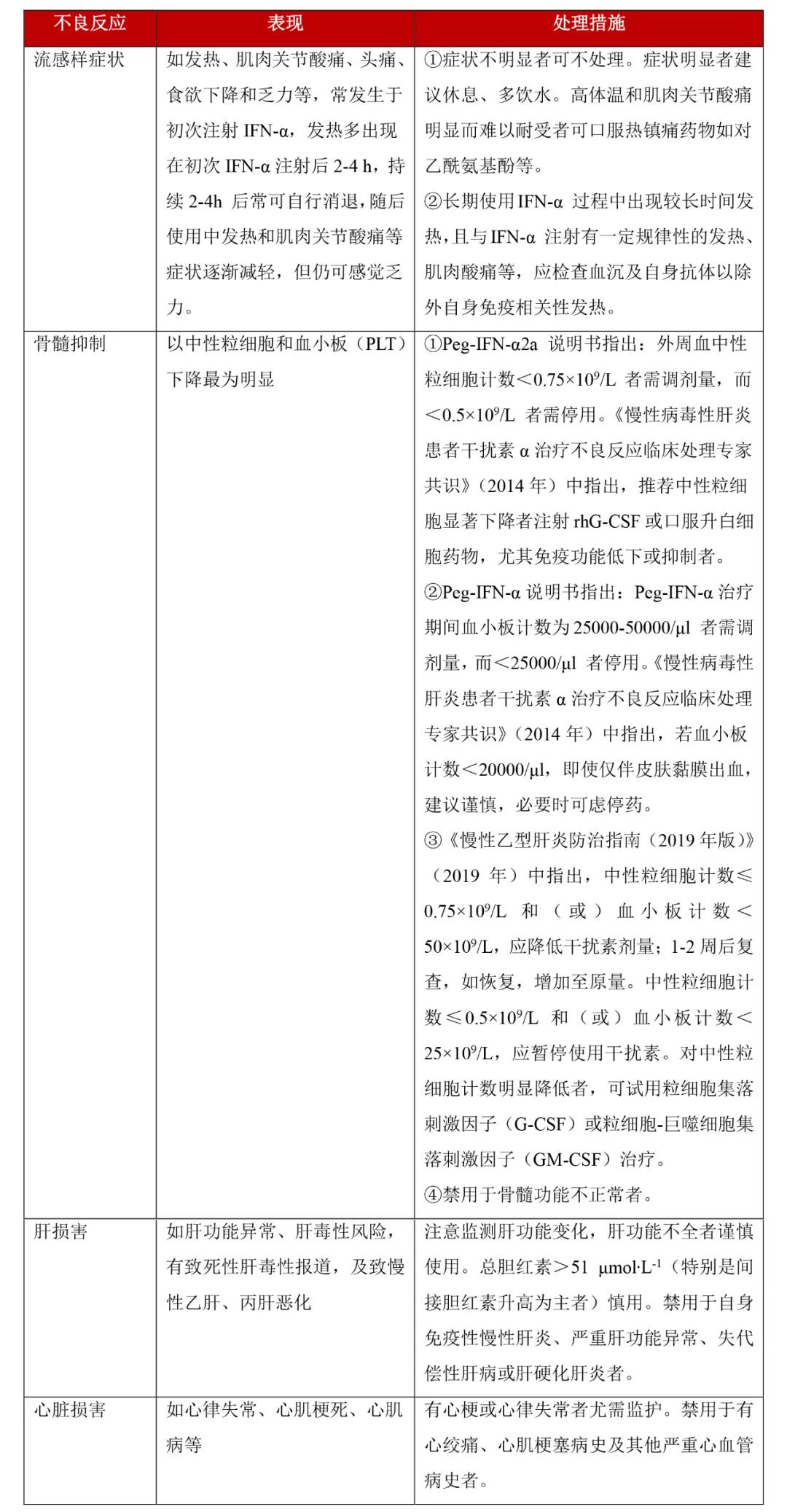

表4:免疫调节剂的不良反应及处理措施