医学资讯

医学资讯

2021-04-16

2021-04-16

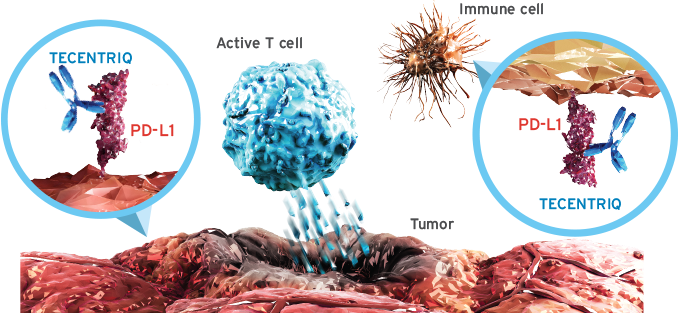

继2011年首个用于黑色素瘤治疗的小分子靶向药物问世,打开了黑色素瘤精准治疗时代的大门后,2014年美国食品与药物管理局(FDA)批准了两种免疫检查点抑制剂(ICIs)——纳武利尤单抗和帕博利珠单抗用于治疗转移性皮肤黑色素瘤,从此程序性死亡受体-1(PD-1)单抗成为了皮肤黑色素瘤治疗“金标准”。

对于皮肤黑色素瘤免疫治疗的探索从未中断,以PD-1单抗为代表的ICIs每年都有大量的循证研究诞生。2021年3月,一篇刊登于EXPERT OPINION ON EMERGING DRUGS杂志的综述,总结了近期PD-1/程序性死亡受体-配体1(PD-L1)单抗治疗的最新研究进展,以及免疫治疗与NKTR-214、淋巴细胞活化基因3(LAG-3)单抗、IDO-1抑制剂、T-VEC和其他新型ICIs(如TIM-3单抗、TIGIT)等新药联合应用的探索。

(3)PD-1单抗 + T-VEC单抗

溶瘤病毒T-VEC(Talimogene Laherparepvec)是一种基因修饰的1型单纯疱疹病毒,可表达免疫刺激细胞因子——粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF),用于治疗无法切除或转移性黑色素瘤。溶瘤病毒可以选择性地在肿瘤细胞中复制,使肿瘤细胞释放病毒、肿瘤细胞相关抗原和GM-CSF,然后树突状细胞将这些肿瘤细胞相关抗原进行加工并呈递给T细胞,最终T细胞识别并杀伤肿瘤细胞,一项III期临床试验结果也证实了T-VEC的有效性和安全性。2015年,FDA批准T-VEC用于手术切除后复发黑色素瘤的不可切除病灶的局部治疗。

T-VEC可产生免疫原性肿瘤微环境(TME),从而提高PD-1单抗的有效性;此外,“冷”肿瘤也可能从T-VEC与ICIs的联用中获益。在一项Ib期研究中,21例先前没有接受过全身系统治疗的转移性黑色素瘤患者,接受T-VEC联合帕博利珠单抗治疗,最长治疗时间为2年。中位随访时间为36.8个月后,ORR为67%,CR率为43%,57%的患者获得了持续免疫应答,中位PFS和OS均尚未成熟,36个月PFS率和OS率分别为54%和71%。最常见的不良反应为乏力、发热和寒战。目前,一项对比T-VEC联合帕博利珠单抗和帕博利珠单抗单药的III期随机研究(NCT02263508)正在进行中。

(4)其他免疫检查点抑制剂

除了CTLA-4单抗和PD-1/PD-L1单抗外,近年来还进行了许多其他ICIs的研究,其中T细胞免疫球蛋白粘蛋白-3(TIM-3)、带有免疫球蛋白和ITIM结构域的T细胞免疫受体(TIGIT)、CD137激动剂和CD73单抗等获得了阶段性成果。此外,还有Toll样受体激动剂、RANK通路阻断剂等新型药物也正在开发中。

(5)小分子抑制剂和替代给药途径

尽管仍然可能发生严重的irAEs,多种多样的ICIs还是展现出了令人印象深刻的临床活性。为了克服生产成本、稳定性和免疫原性等缺点,目前正在研发小分子ICIs如小分子PD-1/PD-L1结合剂。此外,免疫检查点PD-L1和VISTA CA-170双重抑制剂、小分子抑制剂MAX10129和大环肽BMS-986189的研究也正在进行中,并且在I期临床试验中显示出初步的成效。截至目前,所有获批的ICIs均需静脉注射使用,而一种人源化的免疫球蛋白G4单克隆抗体PF-06801591可以通过皮下注射起效,并已显示出有效性和安全性。

(6)免疫治疗未来的挑战

在过去的十多年中,黑色素瘤的治疗取得了诸多进展,尤其是ICIs帕博利珠单抗和纳武利尤单抗的问世,为黑色素瘤治疗带来了巨大的变化,但目前为止仍有许多问题没有得到解答,比如最佳治疗时间、治疗顺序和生物标志物的确定、免疫抑制性TME和肠道微生物群的关系、黑色素瘤新辅助治疗和术后辅助治疗等。

近年来,免疫治疗因其有效性和安全性而广泛应用于各大瘤种,并改变了晚期甚至早期恶性肿瘤的治疗模式,抗肿瘤治疗从此进入“免疫时代”。然而,即使免疫治疗获得了阶段性的成功,临床上仍有大量患者达不到疾病控制状态或者发生原发耐药,因此仍有尚未被满足的治疗需求亟待解决。基于此,研究者们开始探索克服免疫治疗耐药的方法,如改变用药方案,进行免疫联合治疗;亦或明确疗效预测生物标志物,筛选适宜人群等。自此,“免疫+”的时代正式来临。

好医友表示,在黑色素瘤领域的免疫联合探索之路上,已经有相对比较成熟的联用模式,包括免疫联合化疗、放疗、抗血管靶向治疗及双免疫治疗等,甚至部分研究结果已获批适应证并改写指南。其中,具代表性的治疗方案如纳武利尤单抗联合伊匹木单抗治疗晚期一线黑色素瘤,其5年OS率和5年PFS率均明显优于纳武利尤单抗或伊匹木单抗单药治疗的患者,显示出联用方案的长期生存获益。此外,免疫联合抗血管生成靶向药物也是时下大热的研究方向,通过每年纽约癌症研究所(Cancer research institute,CRI)发布的clinical accelerator,我们可以看出,免疫治疗联合抗血管生成治疗的研究数量逐年递增,包括以帕博利珠单抗+仑伐替尼为代表的LEAP系列研究在内,诸多研究结果值得期待。

但是,联合治疗的药物选择和联合治疗的时机(直接联合还是免疫单药耐药后再联合)都可能是决定疗效的关键因素。此外,在安全性方面,什么样的用药方案可以不提升甚至降低药物毒性,发生不良反应后又应如何处理等这些问题也需引起重视。总而言之,联合治疗是黑色素瘤免疫治疗的未来趋势之一,但还需要更多的随机对照试验(RCT)或真实世界研究去帮助我们解答这些疑问。