医学资讯

医学资讯

2020-10-15

2020-10-15

案例:

老张今年78岁高龄了,患有糖尿病、高血压,平时坚持服药,血糖、血压控制尚好,但前一阵子总感到头晕,有时候左侧手臂麻木,睡眠也不好。

去医院做了头颅CT检查,提示有“腔隙性脑梗塞”,医生给他开了盐酸氟桂利嗪,10mg/次,睡前口服,嘱其两个礼拜后过来复诊。

老张服用了这个药,感觉效果挺好的,头不晕了,手也不麻木了,而且服药后睡眠特别好,他觉得这个药效果好,也就没有再去找医生复诊,就自己去药店购又买了几盒盐酸氟桂利嗪,一直坚持服用差不多半年多了,现在其他方面都好,就是最近总觉得觉拿东西时右手抖动,尤其精细动作时更明显,开始他并未当回事,可是手抖越来越严重,而且右手也开始出现抖动,严重影响了正常的生活。

这下老张意识到事情不对,怀疑自己得了“老年帕金森”,急忙到当地医院神经内科就诊。

树欲静而风不止,手抖究竟何缘始?

医生详细询问病史,用药史,经过仔细查体及系统的辅助检查,认为他的手抖与其长期服用“氟桂利嗪”有关。

医生告诉他立即停止服用“氟桂利嗪”,并给予营养神经、改善微循环及对症处理,经过一段时间的治疗,他的手抖现象逐渐消失。至此老张才放下心来,原来是药物导致的手抖,病因不是“老年帕金森综合征”,而是“药源性帕金森综合征”。

药源性帕金森综合征的概念

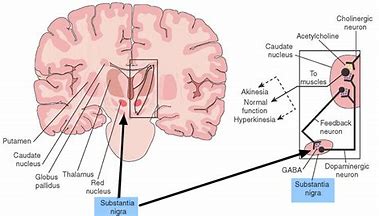

我们知道帕金森综合征(PD)又名震颤麻痹,是一种以中脑黑质多巴胺神经元进行性退变为主、多系统受累的缓慢进展的中老年神经系统变性疾病,特指各种原因(脑血管病、中毒、外伤、药物等)造成的以震颤、肌张力增强和运动减少等为主的一组临床症候群。

那么顾名思义,药源性“药源性帕金森综合征”就是指与服药相关的“震颤麻痹”。据统计,药源性帕金森综合征的发病率仅次于老年帕金森病及血管性帕金森综合征。

药源性帕金森综合征的特点

(1)有明确的可疑药物应用史;

(2)临床以老年人居多,女性患者比例明显较高(约占62.6%);

(3)其手抖多表现为姿势性震颤,即肢体处于某种姿势时出现震颤,尤其是完成精细动作时更加严重。

(4)双侧对称性起病较多见;症状以强直和少动更为多见,也可有其他锥体外系表现,静坐不能,肌张力障碍等。

(5)(5)药源性震颤麻痹的症状可随药物增减而波动,停药后好转,继续用药加重。可能药物干扰了中脑黑质纹状体系统多巴胺代谢有关。

哪些药物可能导致药源性帕金森综合征?

临床上不仅“氟桂利嗪”会引起药源性震颤麻痹,理论上讲,凡是可以阻断突触后多巴胺受体或导致多巴胺耗竭的药物均可诱发帕金森综合征。

其机制为:这些药物直接或间接抑制黑质-纹状体多巴胺通路,使抑制性递质多巴胺释放减少,造成兴奋性递质乙酰胆碱相对增多,出现乙酰胆碱兴奋症状。患者表现为肢体震颤、运动障碍、静坐不能、甚至伴有精神抑郁、焦虑等症状。

近年来,由于新药的开发与应用逐年增多,药物导致的帕金森综合征发病率呈逐年上升趋势。好医友综合文献报道,总结可能导致药源性帕金森综合征的药物如下:

(1)多巴受体拮抗剂

▎吩噻嗪类抗精神病药物

代表药物奋乃静、氟奋乃静,其结构含哌嗪基和含氟元素(三氟丙嗪、三氟拉嗪),容易引起帕金森综合征,约占用药人数的60%;含硫元素,如氯丙嗪、甲硫达嗪,短期小剂量诱发锥体外系反应的作用相对较弱,但长期大剂量应用可诱发帕金森综合征。

▎噻吨类药物

代表药物氟哌噻吨(黛力新),其基本结构与吩噻嗪类相似,其中三氟噻吨诱发帕金森综合征较多见。

▎丁酰苯类药物

代表药物氟哌啶醇,含氟及含哌嗪基的氟哌啶醇、三氟哌多较易引起帕金森综合征,但较吩噻嗪类药物轻。

▎苯甲酰胺衍生物

代表药物舒必利、硫必利、氨磺必利等,该类药物临床作为治疗老年性精神障碍(抑郁和行为异常)及肌张力障碍的常用药,应用较广,因此引起帕金森综合征也较多。

(2)胃肠促动力药物

代表药物甲氧氯普胺、多潘立酮 、西沙必利等,为外周多巴胺受体阻断药,具有中枢作用,对延髓第四脑室底部极后区催吐化学感受区的多巴胺受体有阻滞作用,因而具有镇吐作用,长期大量应用易诱发帕金森综合征。

(3)H2受体阻滞剂

代表药物西咪替丁亦为外周多巴胺受体阻断药可抑制黑质和黑质-纹状体通路中某些微粒体酶,而使纹状体中的多巴胺含量减少,引起帕金森综合征。

(4)降压药

▎利血平

利血平(目前临床上很少单独使用),其药理作用使交感神经末梢囊泡内递质(去甲肾上腺素和多巴胺)耗竭,因此长期应用易诱发帕金森综合征和抑郁症。复方制剂北京降压零号中含有利血平,若选择此类药物作为长期降压药,有引起帕金森综合征的风险。

▎甲基多巴

甲基多巴,其代谢产物作为假性递质争占多巴胺的受体,降低多巴胺的浓度,导致帕金森综合征。